Passava das 22h quando peguei o último maracujá que tinha na fruteira, a fim de comê-lo com açúcar, como faço quase todos os dias. Maracujá é uma das minhas frutas favoritas desde a infância seja pelo aroma, o gosto cítrico, como também, e sobretudo, pela função de ativar intensamente a coisa que mais gosto de fazer na vida: dormir.

Nos últimos dias meu sono tem sido cortado. Deito por volta da meia noite, acordo às duas da manhã e só consigo dormir novamente às cinco horas. Nessas três horas em que fico a dispor do tempo, milhões de pensamentos e imagens dividem espaço comigo na minha cama. Me sinto completamente afogada e ao despertar no outro dia, a sensação é similar a uma ressaca marítima. Passo o resto do dia indo e vindo, feito onda mesmo.

Ontem eu estava mais confiante quando parti o maracujá ao meio. Era grande, suculento, cheio. Duas colheres de açúcar não foram o suficiente. Demorei mais tempo que o habitual para degustar minha fruta inteira. Mesmo escovando os dentes, o gosto do maracujá era intenso em minha boca. O cheiro parecia espalhado em todo meu corpo. Deitei na cama e parecia que meu travesseiro tinha sido perfumado com flor de maracujá. Olhei o celular pela última vez, a fim de programar o despertador e ativar o modo silencioso. Apaguei a luminária, fechei os olhos e tentei ignorar a sensação psicodélica de estar dentro de um maracujá. Fechado.

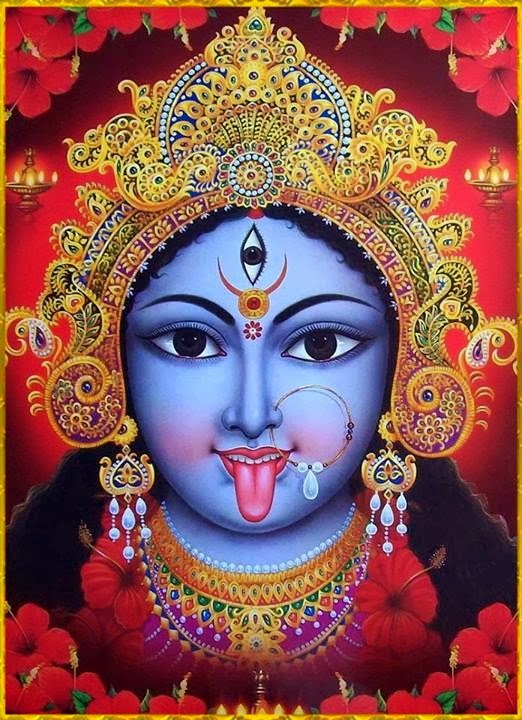

Não lembro ao certo o que sonhei, tendo em vista que contabilizo ao menos sete sonhos, cheios de detalhes, sons, cores. Em todos o mesmo personagem: uma mulher com a língua para fora, cobras enroladas no corpo, pulseiras, anéis, coroa. Ela me olhava fixamente e lambia a palma das minhas mãos. Minha reação era de plena calma, como a de quem bebeu vários litros de suco de maracujá. A mulher de aparência temível e voz doce, em todos os sonhos repetia o mesmo gesto. No último sonho, após fazer seu ritual a estranha figura segurou meu queixo, passou a mão no meu rosto, sorriu e disse: " pode ir agora".

Acordei com o primeiro raio de sol que adentrou meu quarto. Sem ressaca, sem dor de cabeça, sem marola, sem cheiro de maracujá. Coloquei em um desses sites de pesquisa a descrição da figura dos meus sonhos: língua para fora + sangue+ cobras+ pulseiras= Kali Ma, deusa hindu, negra mãe do tempo. É dela o começo e o fim, mas principalmente esse último. Kali Ma age pela destruição a fim de promover a reconstrução plena. Intensamente ligada ao universo feminino, a deusa negra é responsável por despertar o sagrado que toda mulher carrega consigo. Kali Ma lambeu minhas mãos, símbolo da vida e suas trilhas. A deusa lavou meus caminhos com sua saliva regeneradora. " Deixe o velho ir para o novo e maravilhoso chegar". Leve tudo, grande mãe. Bagunce minhas gavetas, armários. Quebre todas as fechaduras dos meus baús. Rasgue o que não serve e monte uma grande fogueira. Dançaremos juntas. Só deixe meus maracujás.